堤防のサビキ釣りは、ボートと違って遠投するかどうかの違いです。主な傾向として、関東近郊では夜になると釣れる傾向にあります。魚の警戒心が薄れるからです。結構凄い魚が陸っパリからでも釣れるんですよ。

堤防のサビキ釣り

去年私は、3年ぶりに伊豆大島に行きました。

その時、久しぶりに以前やったこのタックル(釣り道具)でイサキとサバが2時間弱で2人で100匹ほど釣れました。

伊豆大島では、夜の7時頃になると、岡田港や元町港の堤防に人が集まり始めます。

やればやるだけ釣れたと思いますが、アミコマセ1ブロック使い切ったところでお開きにしました。

ちなみに伊豆大島の時の深さ(タナ)は、岡田港が竿1本分(5m)、元町港が竿1.5本分(7.5m)でした。

堤防のサビキ釣り体験

堤防のサビキ釣りを始めたいと思っても、やっぱり未経験の初心者には何をどうすればいいのか?

皆目見当がつかないのではないかと思います!

でも、釣り入門書などを読んで、多少の知識は持ち合わせているのかも知れませんが!?

例え経験者でも、些細なことに迷ってしまい、その影響で釣りに集中できなかったなどということはありえると思います!

実は、私も初めてのアユの友釣りをした時に、仕掛けを竿に繋げる方法が分からず、時間をロスしたことが過去にありました!

釣りが好きな私は、多少の時間のロスももったいないと考えてしまうタイプなので、その時に同行した連れの鮎釣り名人が教えてくれるまで、ソワソワしながら待っていました!

それでようやく釣りの準備ができていざ開始をしてみたところ、ドンドンと川の水位が上昇して来て、正味3時間?もやらずに納竿したことがありました!

当時は、多摩地区に大雨洪水警報が発令されていて、どうやら上流では既に大雨になっていることが予想できました!

その結果、初のアユの友釣りは坊主に終わったことがあります!

釣り好きの私としたら、例え時間が短縮されようとも、坊主は許されることではありませんでした!

竿に仕掛けを付ける事さえできていれば、もう1時間は余分に釣りを楽しむことができていました!

このように、初めての釣りは何が起こるかわかりません!

準備万端に臨んだとしても、想像ができないようなトラブルに見舞われることもあるんです!

堤防のサビキ釣りだって、これから始めたいと思っている人からしてみれば、何が起こるかわかりませんよ!

やっぱり、最初は体験ツアーに参加して、1度やってみた方がいいのではないでしょうか?

1度でもやってさえしまえば、後はもう立派な経験者になりますから!

怖いものは無くなると思いますよ!

堤防のサビキ釣りの場所(ポイント)

場所(ポイント)は、自分が釣りをしたい場所に依存するので、その釣り場での情報がもっとも重要です。

釣り場が近所にあって、そこで釣りをしている人に直接聞ける環境があるなら、それはベストです。

釣りをしている人は、釣りのことを聞かれるのがうれしいので、恐らく大半の人は喜んで教えてくれるのではないかと思います。

その時に確認することは、釣り場の深さ(タナ)くらいですか。

| 確認項目 |

|---|

| 釣り場の深さ(タナ) |

堤防のサビキ釣りの餌(エサ)

堤防のサビキ釣りでの餌(エサ)は、アミコマセ(オキアミよりも小さなエビ)の冷凍ブロックを解凍したものに限ります。

餌と言っても、寄せエサ(魚をおびき出す)に使用するので、網に詰め込んで使用します。

初心者の方は、色々とエサに迷いがちですが、アミコマセ意外に考えなくてもいいので迷わなくても済みますね。

夏場だったら、2時間前からバケツに出しておけば解凍できます。

冬場だったら、その日の気温によりますが、6時間以上かかるのではないかと思います。

堤防のサビキ釣りの道具(タックル)

竿

堤防からのサビキ釣りは、一般的に2号の磯竿がベストです。

その理由は、5号のオモリを使用するので、2号よりも下になるとオモリを背負うことが困難になるからです。

磯釣りの基本の長さは、5.3mです。

これは、足元の障害物を避けたり、竿先で糸が障害物にかからないように操作するのに適しているからです。

2号の磯竿を検索する時は、「2-530」が検索キーワードになります。

該当のページが見つかった際は、「適合鉛」(てきごうおもり)という欄を確認することが重要です。

| 検索キーワード | 確認項目 | 最安値商品 |

|---|---|---|

| 2-530 | 適合鉛:5号が適しているかどうか | ブルーベイ磯 2-530 |

検索キーワードで、2号-5.3mの磯竿が一覧で確認できます。

また、最安値商品名を検索窓に入れることで、その商品を検索することができます。

リール

リールは、基本的に3号(12lb)のライン(道糸)が巻いてある安いものを購入すればいいと思います。

本来、リールにはラインは巻かれていないのですが、初心者用にはあらかじめラインが巻かれているものが販売されています。

| 検索キーワード | 確認項目 | 最安値商品 |

|---|---|---|

| スピニングリール 2500 スピニングリール 3000 | 3号のラインが巻かれている | NEWアリビオ 2500(3号糸付) |

「NEWアリビオ 2500(3号糸付)」は、3号のナイロン糸が120m巻かれているので、堤防のサビキ釣りには十分です。

釣り初心者の方は、PEライン(新素材)の糸に興味を抱くと思いますが、サビキ釣りには必要ありません。

PEラインのことは、慣れてきてから十分に考えて行けばいいと思います。

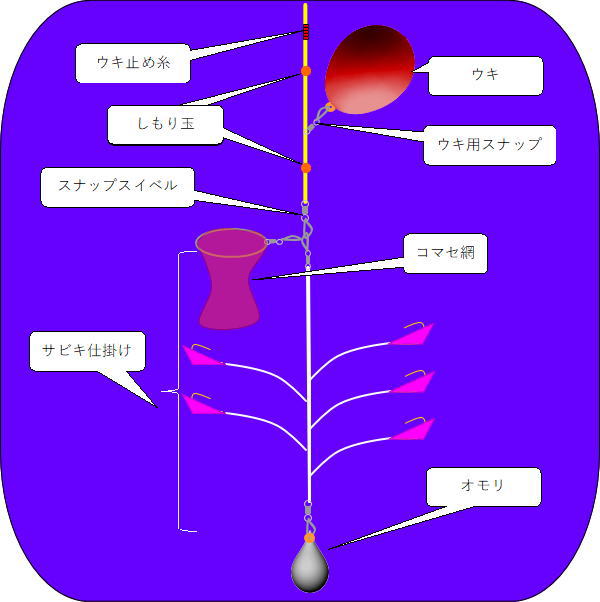

仕掛け

| 検索キーワード | 確認項目 |

|---|---|

| スナップスイベル | ラインと仕掛けを連結するのに使用 |

| こませ網 | スナップスイベルに取りつける |

| ウキ止め用糸 | ウキの誘導を止める |

| しもり玉 | ウキ止め糸などに噛んでしまわないように衝撃を吸収する |

| サビキ ウキ | 5号ならなんでもいい |

| 電気ウキ | 夜釣りの時は電気ウキ5号 |

| ウキ用スナップ | ラインにウキを取り付ける誘導式スナップ |

| さびき仕掛け | ハリスはサバ対策に2号よりも太め:サバがかかるとちぢれてしまうため |

| オモリ5号 | 5号ならなんでもいい |

シマノ初心者釣り教室-堤防編

シマノ初心者釣り教室ー堤防編では、以下のことが確認できます。

- ロッド(釣り竿)にリールを取り付ける

- リールからラインをガイドに通し、ロッドを伸ばす

- ガイドの位置を揃える

動画では、ウキを使用しないサビキ釣りなので、このページで紹介している釣り方では、スナップスイベルを結ぶ前に以下の処理が必要です。

- ウキ止めを結ぶ

- しもり玉をラインに通す

- ウキスナップをラインに通す

- しもり玉をラインに通す

- スナップスイベルを結ぶ

動画で使用しているコマセかごはサビキ仕掛けの下に付いているタイプの仕掛けを使用していますが、上でも下でも問題はありません。

関東では、上に付けるのが主流で、関西では下に付けるのが主流です。

丁寧に解説されているので、とても分かりやすいです。

イメージが確認できるので、おすすめです。

その他の必需品

| 検索キーワード | 確認項目 |

|---|---|

| バケツ | 水汲み用にロープが付いたビニールバケツ:手を洗うのに使用 |

| バケツ | アミコマセ用:ロープは付いていなくてもいい |

| サビキ スプーン | アミコマセをすくってコマセ網に入れるのに使用 |

| ヘッドライト | 夜釣りの時は必需品 |

| クーラー | 釣った魚を保存する |

| 氷 | 釣った魚を保存する |

堤防のサビキ釣りの技術(腕)

水深(タナ)を取る

水深(タナ)を取るというのは、ウキから下の深さを決めるということです。

例えば、今回伊豆大島の釣りを例に取ると、岡田港では竿1本分(5m)がタナになります。

自分が両手を広げた時の長さで測るのが一番手っ取り早い測り方となります。

左右に両手を広げた時、1.7mある人だったら、3回測れば5.1mとなります。

タナは、アバウト(適当)でいいので、10cm誤差があるなどとこだわる必要はありません。

几帳面には、ならない方がいいです。

コマセを網に詰める

バケツに解凍されているアミコマセをスプーンですくい、こませ網に詰め込みます。

あまり入れ過ぎると、コマセが出て行きにくくなるので、8分目を目安に詰めます。

仕掛けを投げ込む

リールのベールを上げて、目標に向かって、軽く仕掛けを投入します。

思い切り遠くには飛ばす必要がないので、力を抜いて20~30m程度投げ込めれば充分です。

たくさんの人が同じように釣りをしているので、物凄い量の魚が寄ってきていることがわかります。

時間が経てば、すぐ真下でも釣れるので、遠くには飛ばす必要がないんです。

コマセを漂わせる

仕掛けが海に馴染んだら(ものの数秒で馴染みます)、竿先を大きく引いて、網に入っているコマセを撒き(まき)ます。

魚がまだあまり寄ってきていない時は、2回~3回、魚が寄ってきたら、1回で十分です。

場合によっては、周りの人もコマセを撒いているので、コマセを撒かなくても恐らく釣れます。

しかし、それは礼儀に反するので、コマセは撒くようにしましょうね。

合わせる(魚信(アタリ)を取る)

ウキが海中に消し込んだ時、魚が餌を咥えた(くわえた)時になります。

その時、竿先を軽く引くことで、うまくいったら魚の口にハリをかけられます。

魚とのやりとり

魚がハリにかかったら、竿先が大きくしなり、逃げようと抵抗します。

魚を引いて寄せたら、寄せた分リールでラインを巻き、再び魚を引いて寄せます。

これを魚が足元に寄って来るまで繰り返します。

取り込み

足元まで魚が寄ってきているということは、後はそのまま陸に引き上げて、魚がかかった仕掛けを回収します。

ヘッダライト

ヘッドライトは、エサをコマセ網に詰め込む時や、仕掛けを回収する時、釣った魚をハリから外す時に手元を照らします。

釣った魚は宅配便で配送

いくら釣れるからと言って、そんな100匹も釣ってどうするんだ?と思われた方もいるかもしれません!?

しかし、現在は輸送システムが確立しているので、空港の側の宅配会社に直接持参することで、翌日には配送先に届けてもらえます。

私たちは、20匹ずつ小分けにして、5家族に配送しました。

宅配の際は、釣り道具屋さんで発砲スチロールのクーラーを購入し、氷と海水を入れてガムテープでぐるぐる巻きにして冷蔵で宅配しました。

どこの家族にも新鮮な状態で魚を届けることができました。

コメント